SOLIDWORKSでアレンジ設計をする際に、こんな経験はありませんか?

- 形状や寸法を少し変えただけで、モデル全体が崩れてしまう。

- 形状や寸法を少し変えただけで、意図しない形状に変わってしまう。

- 形状や寸法を少し変えただけで、エラーだらけになる。

実はこういったことの原因の多くは、スケッチ拘束にあります。

スケッチは3D形状の基礎となる部分です。

スケッチについての理解があいまいですと、どんなに丁寧にモデリングしても、設計変更に弱い“壊れやすいモデル”になってしまいます。

スケッチ拘束を理解しないままフィーチャーを作り込むと、ちょっとした寸法変更なのに、モデル全体が崩れてしまうこともあります。

そうなってしまうと、モデルの修正に時間と労力を消費してしまうことになります。

壊れやすいモデルになってしまう原因は、 “設計意図をCADに伝える”という視点によるものだと筆者は考えます。

これは、チュートリアルで操作方法を覚えただけでは、なかなか身につけることはできません。

本記事では、普段からSOLIDWORKS を使い、CSWP(SOLIDWORKS認定資格)を持つメカ系エンジニアの筆者が、初心者の方でもすぐ実践できる「スケッチ拘束の基本」と、設計ミスを減らすための“たった1つの考え方”をわかりやすく解説します。

この記事を読むことで、単なる操作スキルではなく、設計変更に強く、再利用しやすいモデルを作るための思考法が身につきます。

壊れにくい“堅牢なモデル”の作り方を身に着けることで、寸法変更や形状変更にかける時間と労力を激減できます。

寸法変更がうまくいかないという方は、ぜひご一読ください。

本記事を読んで、ワンランク上の設計者にレベルアップしましょう。

もくじ

スケッチ拘束とは? -初心者が知るべき基礎知識-

SOLIDWORKSにおけるスケッチ拘束とは、スケッチ要素(線、円、点など)の位置や形状、そしてそれらの要素間の関係性を固定するためのルールです。

拘束の状態を理解する

スケッチ要素が完全に固定されているかどうかは、その線の色で判断できます。

- 完全定義: すべての自由度が拘束され、動かない状態です。黒色で表示されます。

- 不完全定義: 自由度が残っており、マウスでドラッグすると意図せず動く可能性がある状態です。青色で表示されます。

スケッチでは、作図したすべての線や点を完全定義させた状態を目指します。

不完全定義の要素が残っていると、一見固定されているように見えても、後から寸法を変更したり、他のフィーチャーを追加したりした際に、思わぬ方向に形状が変化し、設計ミスに繋がる可能性があります。

スケッチが完成したかどうかは、スケッチの形状で判断するのではなく、「すべてのスケッチ要素が黒色になっているか」で判断することが大切です。

不完全なスケッチは、Feature Manager デザインツリー上でも確認できます。不完全なスケッチ要素が残っている場合、スケッチの前に(-)のしるしが付きます。

拘束の2つの種類と役割

スケッチを完全定義するために、スケッチ要素に拘束を設定していきます。

拘束には、大きく分けて以下の2種類があります。

| 寸法拘束 | サイズを決定する | 長さ、角度、直径などを数値で指定する |

| 幾何拘束 | 要素間の関係性を決定する | 平行、垂直、接線、同心円、対称などを指定する |

初心者の方の多くは、目に見えて分かりやすい寸法拘束を使いがちかと思います。

しかし、熟練の設計者は幾何拘束を多用します。

その理由は後述する「たった1つの考え方」に繋がります。

熟練設計者が実践する「たった1つの拘束の考え方」

熟練の設計者がスケッチ拘束を行う際に、常に頭の中にあることは、『設計意図』を拘束で表現するということです。

これは、単に「スケッチを黒くする」という作業的な目標ではありません。

「この部品は、この部品に対して常にこの位置関係にあるべきだ」という設計者が込めた意図を、SOLIDWORKSに正確に伝えることが大切です。

そして、設計意図を正確に伝えるには、寸法拘束ではなく幾何拘束を選択したほうがいい場面が多々あります。

幾何拘束を選択する理由

幾何拘束を選択すると良い場面は、「寸法が変わったとしても関係性を変えたくない」という場面です。

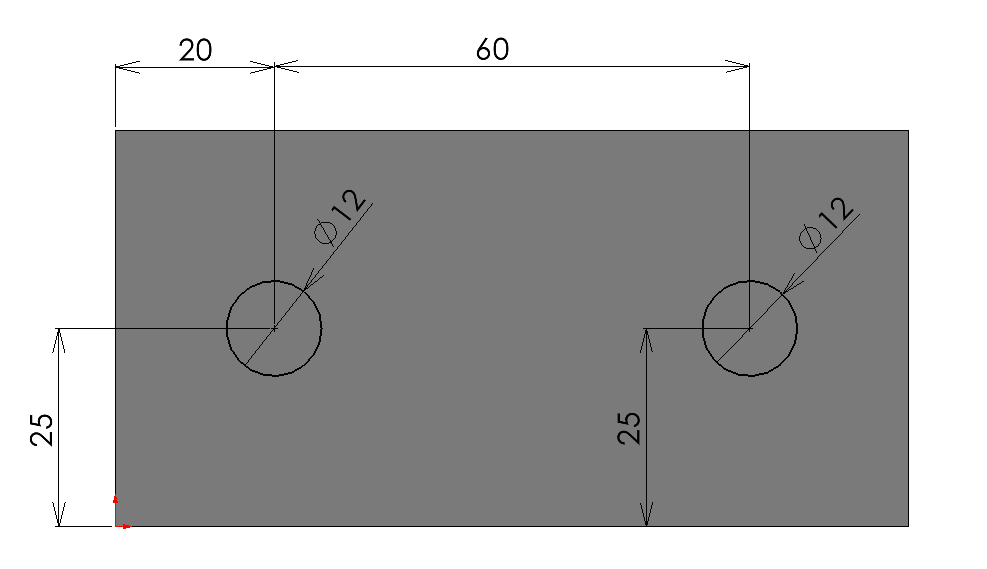

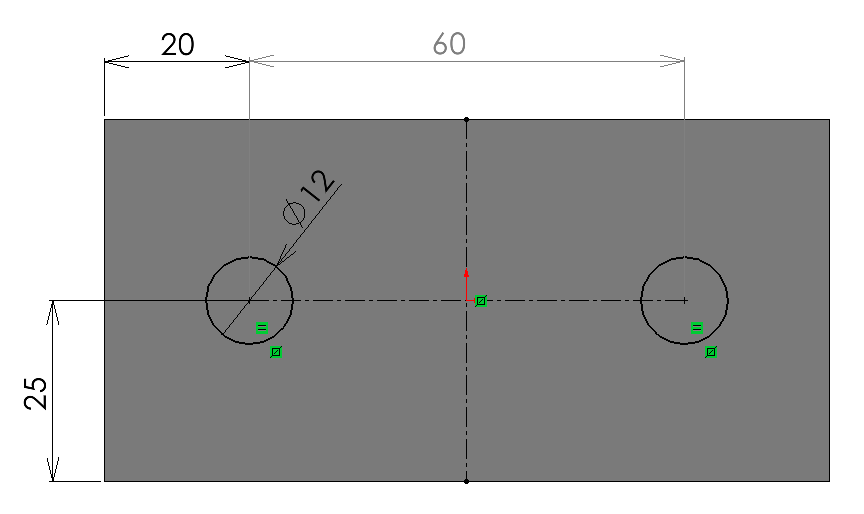

例えば、「2つの穴は常に同じ直径で、かつ中心線に対して対称の位置にある」という設計意図があったとします。

穴の直径を1つ変更するたびに、もう1つの穴の直径も手動で変更しなければなりません。

1つの穴の直径を変更するだけで、もう1つの穴も自動で変更されます。

幾何拘束を使用することで、寸法を入力する箇所を減らすことができます。

寸法変更は設計の過程で頻繁に起こります。

そのたびに手入力で修正が必要なモデルは、修正漏れによる設計ミスを引き起こす可能性が高いです。

幾何拘束は、このモデルで根幹となる関係性を固定することができます。

それによって、寸法の手入力が省け、設計変更に強い “堅牢なモデル”にすることができます。

実践!『完全定義』を最短で達成する手順

堅牢なモデルを作るために、以下の手順でスケッチを完全定義(黒)にすることを目指しましょう。

スケッチの原点(固定点)を決める

スケッチの基準となる点を、原点や他のフィーチャーのエッジに固定(拘束)します。

幾何拘束で関係性を決める

平行、垂直、対称、接線などの幾何拘束を優先的に適用し、要素間の関係性を定義します。

寸法拘束でサイズを決める

残った自由度を寸法拘束で埋め、スケッチ全体を黒(完全定義)にします。

スケッチ完成

この手順で作図することで、作業効率が上がり、かつ設計意図が明確に反映されたスケッチが完成します。

設計ミスをなくすための拘束テクニック3選

ここでは、熟練設計者が実際に使っている、設計ミスを未然に防ぐための具体的な拘束テクニックを3つご紹介します。

テクニック1:『対称拘束』や『中点』を活用する

対称な形状は、対称拘束を使って定義しましょう。

中心線に対して対称拘束を使うことで、片側の寸法を変更するだけで、反対側の形状も自動的に更新されます。

また、中心位置に何か配置したい場合は、中点を活用しましょう。

寸法が変わっても、中心に配置できるため、便利です。

対称拘束と中点は、対称な形状をモデリングする際に、めちゃくちゃ使える便利なテクニックです。

設計変更の際に、修正箇所を半減できるので、修正漏れによる設計ミスを防げます。

スケッチではありませんが、押し出しの際に「中間平面」を使うと立体でも対称性を得られます。ぜひ使ってみてください。

テクニック2:『中心線』や『点』を活用する

実際の形状には影響しない中心線や点をスケッチに挿入して、これらを基準に拘束をかけましょう。

例えば、穴の中心位置を定義する際に、穴そのものの寸法ではなく、中心線を基準に寸法を入れ、その上に点を配置します。

これにより、穴の位置を簡単に変更できるだけでなく、設計の基準が明確になり、他の設計者にも意図が伝わりやすくなります。

中心線での穴配置は、見た目にもわかりやすいので筆者も多用しています。

システムオプションの自動拘束をONにしておけば、水平・垂直の中心線を描くだけでそれぞれの拘束が付与され、簡単に拘束を付与することもできます。

また、中心線に「等しい値」の拘束を付与すれば、等間隔での配置も簡単にできます。

テクニック3:『外部参照(外部ファイル)』を意識した拘束

アセンブリを意識した拘束によって、単体部品の設計ミスを防ぐこともできます。

- 単体部品の拘束: スケッチ内で完結する拘束。

- 外部参照拘束: 部品の外部(ほかの部品やアセンブリのフィーチャー)を参照して拘束すること。

「この部品の穴は、常にアセンブリ内の別の部品のピンと一致する」といった意図を外部参照で定義することで、アセンブリを組んだ際の干渉や位置ズレといった設計ミスを未然に防ぐことができます。

ただし、外部参照拘束を多用すると、ファイルが重くなったり、エラーが起きやすかったりしますので、注意が必要です。

外部参照は、言わば「諸刃の剣」です。

上手に使えば便利ですが、デメリットもあるので、なんでも外部参照にするのは得策ではありません。

まとめ

本記事では、スケッチ拘束の基本と設計ミスを減らすための“たった1つの考え方”について解説しました。

設計ミスを未然に防ぐためのスケッチのポイントは以下の通りです。

- スケッチは必ず完全定義(黒)にする

- 拘束は幾何拘束を優先し、最後に寸法拘束でサイズを決定する

- 設計意図が伝わるようなスケッチ拘束を心掛ける

設計意図を正確にスケッチに落とし込むことができれば、エラーやミスの起きにくい、堅牢なモデルにすることができます。

スケッチの際には意識してもらえると幸いです。

ただし、本記事に記載した拘束テクニックは、全てのケースで使えるわけではなく、あくまでもケースバイケースでご使用ください。

大切なことは、「どうしたら設計意図を正確にスケッチに落とし込めるか」ということを考えることです。

本記事の内容をうのみにするのではなく、設計時の思考法としてご理解いただけますと幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。